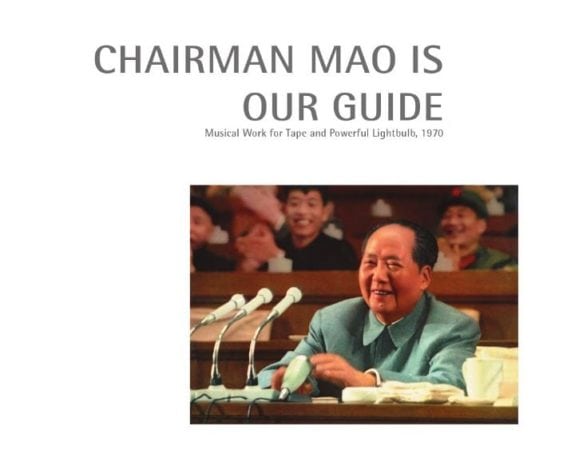

【作品介紹】荷蘭作曲家Dick Raaymakers《THREE MAO PIECES -Chairman Mao Is Our Guide(毛主席是我們的方向)》

使用「毛澤東」 這個意象本身,在大眾藝術中其實並不是一個獨特的現象,甚至它可以納入二十世紀藝術發展的整體潮流之中,從 Andy Warhol 知名的畫作《毛主席》到今天要介紹的 Dick Raaymakers 一系列的作品,都是藉由這位歷史人物作為發揮的主體。

使用「毛澤東」 這個意象本身,在大眾藝術中其實並不是一個獨特的現象,甚至它可以納入二十世紀藝術發展的整體潮流之中,從 Andy Warhol 知名的畫作《毛主席》到今天要介紹的 Dick Raaymakers 一系列的作品,都是藉由這位歷史人物作為發揮的主體。

網路世界使傳播音樂變得更容易,也改變了人們聆聽的方式,藉由社會參與共通創作與聆聽,創作者思考數位音樂的不同面向,集結群眾去聆聽,並在其中找到一種親密的共享性。

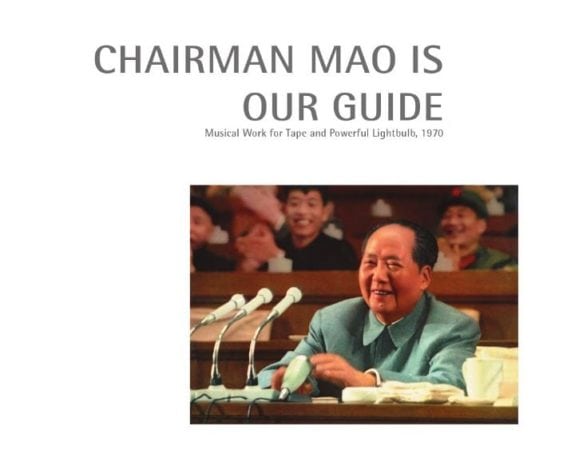

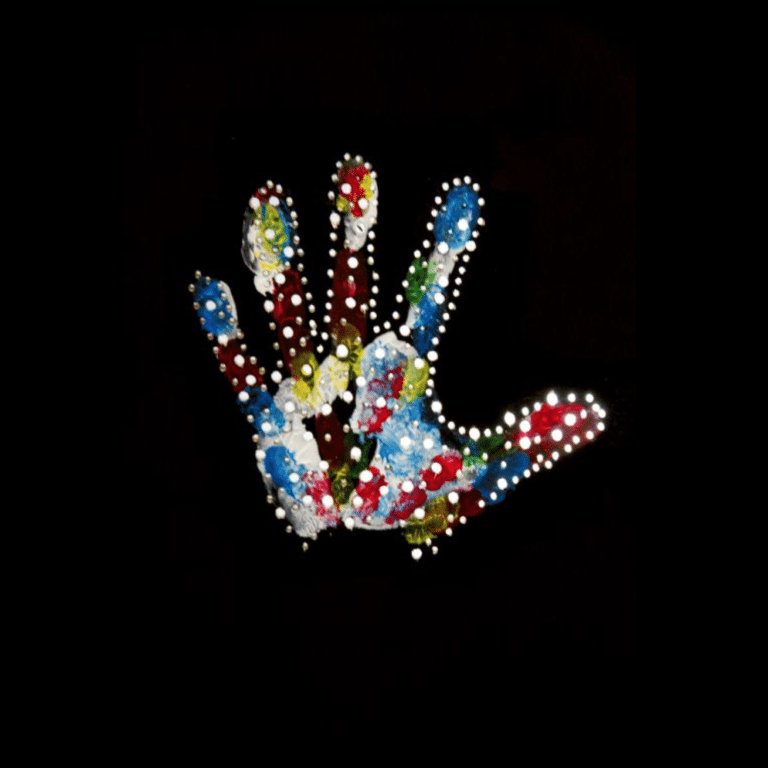

《Tactus》融合了古代巨石與現代科技的意象,透過Max/MSP互動式的設計,使觀眾可以透過簡單的手勢,觸發一共六座巨石陣內的聲音景象 ,感受寄宿在巨石中的古老歐洲樂音。該作索涵蓋的各項特徵,使得互動科技與跨藝種結合、歷史文化之探討與教育、展覽的新型態成為可能。

在臺灣也有許多社會參與的主題,創作者將邀請觀眾一起協作。如林其蔚將自身作品視為一個社會空間的測量;或如王虹凱、蘇育賢之作品,賦予民間或勞動階層自己的觀點,作為一個紀錄與計畫啟動者,讓他們表現自我生命經驗。此篇文章將簡介上述三位藝術家的作品,分享他們如何藉由不同的形式,使參與者也能夠成為演出者與創作者。

有一群創作者,為了使觀眾從被動轉為更主動式的聆聽,或使觀眾也成作品參與的一部分,因而啟動了不同類型的創作模式,來組織觀眾參與合作或介入。本系列將介紹許多與社會合作、團體共同創作發展有關的作曲家,他們延展了聲音與音樂在意義上的探討,使音樂創作與社會有所關聯,並能在社群間互相影響的發展關係。

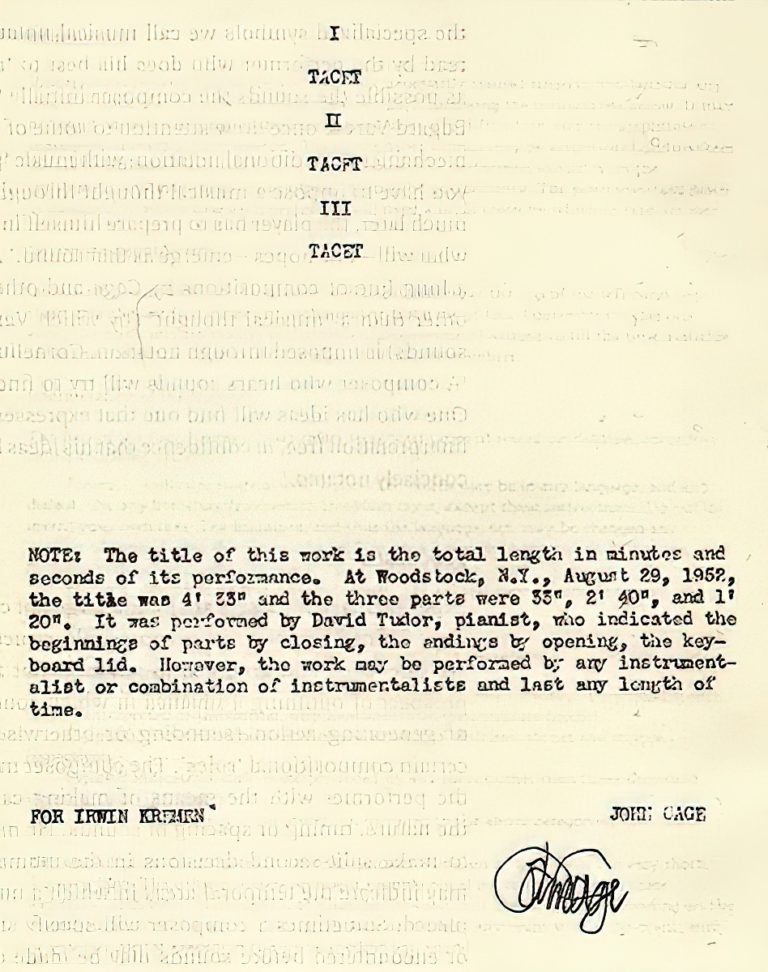

《4分33秒》是1950年代作曲家約翰・凱吉(John Cage)最著名的音樂作品之一。這時的凱吉,經由接觸東方哲學及《易經》的機遇(如拋硬幣、算卦等概念),創作出《4分33秒》,在當時引發極大爭議。

1930年代,喜劇演員 Stan Laurel 和 Oliver Hardy 出演了他們第一部有聲電影《Night Owls(貓頭鷹)》,他們具有張力性的演出不僅使得他們立足於美國喜劇影壇,還啟發了許多藝術家,如荷蘭先鋒作曲家Dick Raaijmakers。

《Tributaries of Out Distant Palpability(可觸知的支流)》是由Matthew Mosher、Tony Obr 和 Danielle Wood 合作的作品。這件裝置作品結合了光敏電阻和陶瓷,擁有類似海葵的外型,當光敏電阻接收到的光線亮度發生改變時,將觸發不同的音軌來暗喻數字海洋中的泥潭。

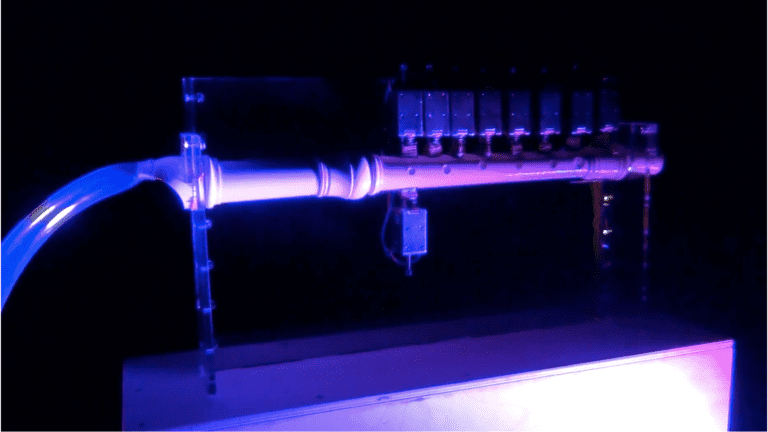

Hans-Gunter Lock的自動表演裝置展出於SMC2017研討會。作品由機舵機、控制器、錄音設置、電腦版、氣壓泵和笛子組成,並置於一個房間內。該裝置將會通過氣壓泵加壓,氣流連接到笛子的吹嘴來演奏曲目。