【作品介紹】帶你重新認識一座城市-Hildegard Westerkamp《A Walk through the City》

《A Walk through the City》是Hildegard Westerkamp 在1981年與Norbert Ruebsaat合作的作品,它結合了城市環境所構建的聲響,和Norbert Ruebsaat的同名詩作。《A Walk through the City》以它獨特的語言和聲響帶領了聽眾進入一個特定的城市空間。

《A Walk through the City》是Hildegard Westerkamp 在1981年與Norbert Ruebsaat合作的作品,它結合了城市環境所構建的聲響,和Norbert Ruebsaat的同名詩作。《A Walk through the City》以它獨特的語言和聲響帶領了聽眾進入一個特定的城市空間。

2016 年 6 月 24,一個再正常不過的星期五,卻是《Still Point》的重生之日。電子音樂先驅 Daphne Oram 的作品《Still Point》(1949),在沈睡了七十年後,被 Shiva Feshareki 及 James Bulley 帶上 DEEP∞MINIMALISM festival 的舞台,首度亮相。

電腦音樂是一個正在興起且日益蓬勃的領域,時至今日用電腦來幫助音樂家創作,似乎已變成一件稀鬆平常的事,用程式來輔助作曲也變成一件相對前衛但卻也不這麼新奇的事了,但你可能曾想過在40年前科技還不是如此發達的年代,就有一位作曲家從錄音磁帶開始探索電子音樂的可能性,並在電腦興起的年代將其方法從錄音磁帶轉移至電腦上,同時於1987年時推出了一款極具影響力的電腦音樂合成工具《Composers’ Desktop Project》。

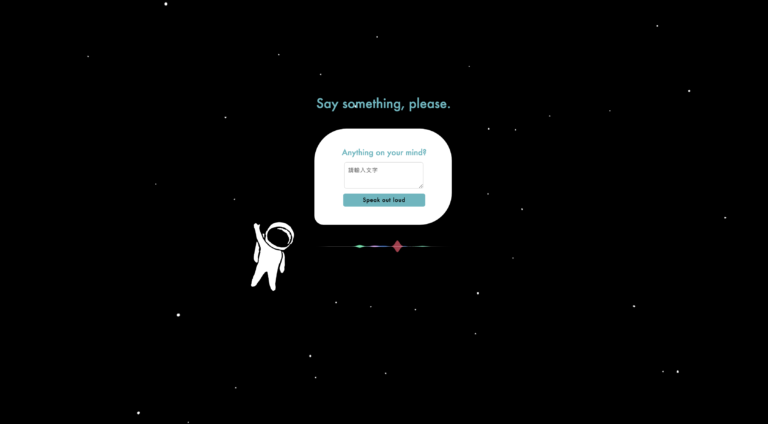

《我想讓你說句話(Say Something, Please)》,在實作上分為網路串接及音訊處理兩部分,使用到的工具包含Firebase Realtime Database、Web Speech API、 Soundflower、Max。

儘管噪音的特色是將我們殘忍地拉回現實生活,它在藝術的層次上絕不能僅限於狹隘的模仿再現。Luigi Russolo, 《噪音藝術宣言》

時光倒轉回 1950 年,在夜晚的倫敦,BBC 工作室仍亮著一盞燈,工作室裡的女人著迷地反覆錄音、剪接、回放,傳出斷續的聲響。當時沒有人知道,這個女人在無數的夜裡,用聲音鑿開了電子音樂與具象音樂的牆。

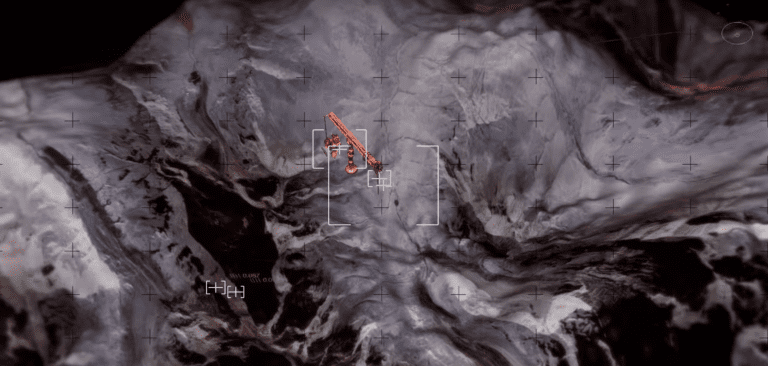

《Anthropocene》的作者Federico Foderaro將自身關心的議題全然運用Max/MSP和Ableton Live以Audio-Visual呈現,黑底白線為主的影像隨著音訊變化而不斷生成受到干擾、破壞性的連續歷程,也藉由不同畫面的安排、變化前後的效果使作品整體的「時間軸」一躍而出,顯示工業發展後的人類正式開啟了新的紀元,所帶來的影響是一連串向前的線性軌跡。

如果你以為音景地圖只有先前介紹過的Radio Aporee、鄉音苑、Nature Sound Map ,那就太掃興了!本篇將以「城市與記憶」為題,探索聲音與聆聽主體的想像互動,大飽耳福完成這趟世界音景之旅。

這次分享的《Analmosh》是一件以聲音取樣為基礎、全然使用Max/Msp的音訊編程作品,表演形式上沒有固定的內容,有相當大的開放性、機遇性,屬於現場表演(live performance)。

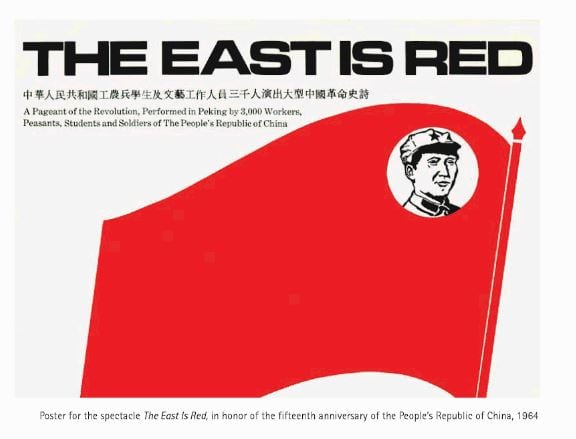

緊接 Dick Raaymakers -THREE MAO PIECES (上),本篇將接續介紹其系列作品的第二部-長征(The Long March)。